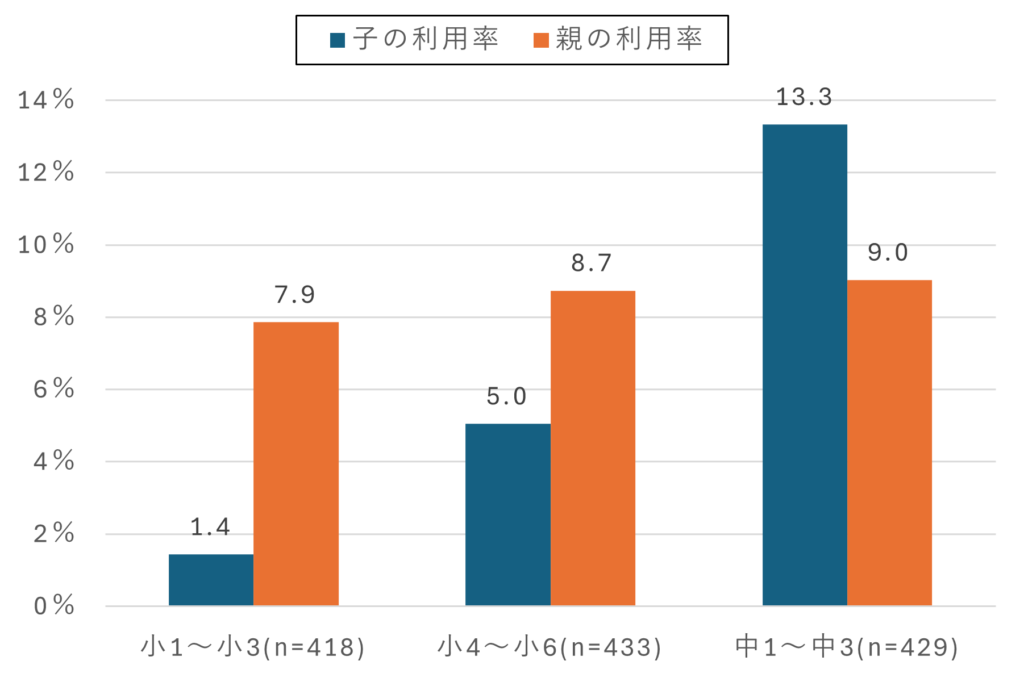

モバイル社会研究所が実施した調査によると、中学生の生成AI利用率が13.3%に達し、親の9.0%を上回ったことが明らかになった。特に中学生の利用率は、2023年から10ポイント以上増加し、1年で倍増している。

調査は2024年11月に全国の小中学生とその親を対象に実施され、1,300人から回答を得た。調査方法は訪問留置調査で、性別・学年・地域・都市規模の人口分布を考慮したサンプリングを採用している。

親子での利用状況に差

生成AIの利用状況を親子単位で見ると、親子ともに利用している割合はわずか2%にとどまった。親が子どもにAIの使い方を教えるケースは少なく、多くの中学生が独自に生成AIを活用している可能性が高い。

また、地域別の利用率についても調査が行われ、関東地域では特に中学生の利用が大幅に増加していることが確認された。小中学生全体の間でも生成AIの普及が進んでおり、その背景には教育現場や日常生活におけるAIツールの浸透があると考えられる。

こうした動向を受け、文部科学省は2024年12月26日に「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン(Ver.2.0)」を公表した。今後、生成AIを学習の補助ツールとして活用する動きが加速する可能性がある。

モバイル社会研究所では、親が子どもの学習において生成AIをどのように受け止めているのかについても、今後の分析結果を公表する予定である。さらに、同研究所の「モバイル社会研究所白書2024年版」では、子どもに関する調査だけでなく、ICTの利用状況全般についてのデータも紹介されている。生成AIの普及が進む中、教育現場や家庭における活用方法が今後の重要な課題となる