スマートニュース・メディア研究所が6月26日に公表した全国調査によると、日常的に「頻繁」または「時々」ニュースを避ける人は18%に達した。特に30代の回避率は22%で最多、60代は13%で最少という世代差も際立つ。世界平均(40%)に比べれば穏やかだが、それでも日本でも「ニュース離れ」が静かに進んでいるのではないか。

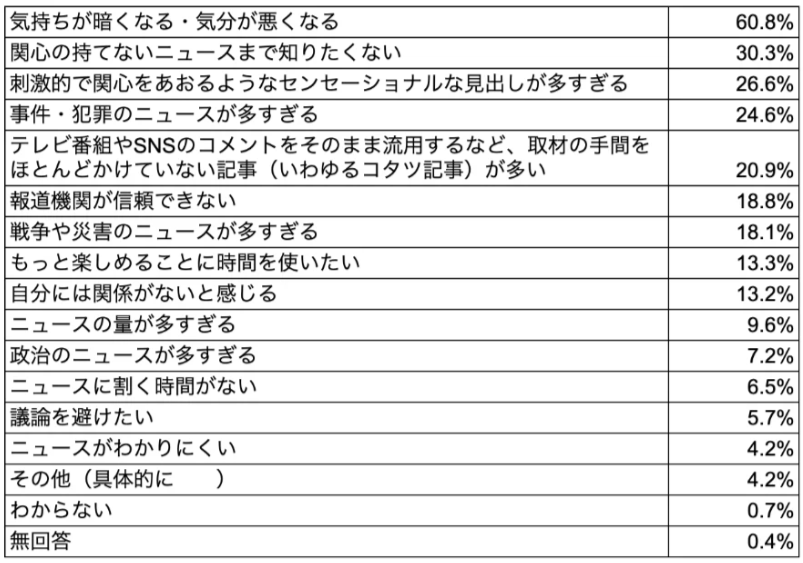

まず、調査が示す回避理由のトップは「気持ちが暗くなる・気分が悪くなる」(61%)。避けたいジャンルでは芸能ゴシップが22%で1位、戦争・紛争(19%)を上回った。

SNS上でも「暗いニュースばかりでテレビをあまり見ない」「同じ事件を延々と報じるのがつらい」といった投稿が並び、情報の重さや単調さに疲弊する声が目立つ。一方で「ニュースを追わないと情弱になってしまう」と自覚し、情報取得の方法を模索する若い母親のブログもある。

興味深いのは「避けたい」ジャンルが世代で必ずしも一致しない点だ。調査では強い回避層ほど芸能・“エモい”記事を敬遠する傾向が顕著だったが、経済やローカル情報はむしろ受け入れているという。これは「必要な実用情報は取るが、感情を揺さぶる話題は避ける」という選択的接触が進んでいる可能性を示すのではないか。

他方、所得格差や子育て不安を刺激する特集から目を背け、「知らない方が幸せ」と語るシングルマザーの声もある。ニュースが生活不安を増幅させる側面を無視できない以上、報道側には“過度な不安の再生産”を避ける編集姿勢が求められるだろう。

調査とネット上の声を重ねると、ニュース回避は「無関心」ではなく「自己防衛」の色合いが濃いように思える。暗い話題一辺倒の報道や煽情的な見出しが続けば、視聴者が距離を置くのも自然ではないだろうか。報道各社は、感情に訴える記事と事実を淡々と伝える記事とのバランスを再点検し、「知ってよかった」と感じられる情報設計を探るべきだと考えられる。また、私たち一人ひとりも「避けるか見るか」の二択ではなく、信頼できる一次情報に当たりつつ負荷を調整する。そんな“ニュースとの付き合い方”を工夫する時期に来ているのではないだろうか。

執筆 / 菅原後周